モバイルバッテリーや農薬などの処分にお困りの方

熱で膨張したモバイルバッテリーやご家庭の倉庫や物置などに眠っていた農薬、工場や事業活動に伴って生じて発生した廃油やその他特殊なごみの処理にお困りの方。特殊なごみの処理が得意なタカダ産業にご相談ください。環境に配慮し、責任をもって安全かつ適正に処理を行います。成分分析なども代行で行います。

モバイルバッテリーを捨てたい

古い農薬や薬品を捨てるのに困っている

工場から廃液が出て処理に困っている

蛍光灯・乾電池の処理の仕方がわからない

お困りごとは何でも

タカダ産業にお任せ下さい

回収エリア:御殿場市・小山町

一般廃棄物の回収には、御殿場市の収集運搬業の許可と小山町の収集運搬業の許可が必要となります。それ以外の市町村の廃棄物は、富士山エコパーク焼却センターへの搬入・処理はできません。

タカダ産業は、御殿場市・小山町から許可を受けた廃棄物許可業者です。回収した廃棄物は市の焼却施設へと搬入し、適正に焼却処理を致します。

特殊ごみ

廃油(塗料・オイル他)や農薬、蛍光灯・乾電池、石膏ボード、燃え殻、石綿含有廃棄物など、普通の処理が難しい処理困難物のことをいいます。これらのごみは、通常の処理ができないため、焼却処理や溶融処理、中和処理、分級処理といった処理方法が決まっています。

特殊ごみは、市の処分場での処理ができないため、民間の処分場へ搬入し、処理をしなければいけません。その際、法律に則り産業廃棄物委託契約書の締結を行い、各種適正に処理をしなくてはなりません。さらに、マニフェストの発行などが義務付けられています。

なお、ごみの種類によっては、成分分析を行ったり、SDS(安全データシート)が必要になる場合もあり、回収・処理に時間がかかる場合もあります。

タカダ産業では、特殊な廃棄物(特別管理産業廃棄物)も取り承っております。お気軽にご相談ください。

※電子マニフェストにも対応しております。 お気軽にご相談ください。ご担当者様に沿ったご提案をさせていただきます。

お電話いただきましたら、弊社担当者が無料で見積にお伺いいたします。一通り見させていただき金額をご提示いたします。ご納得いただけなかった場合でも料金は一切頂きません。

モバイルバッテリー

近年、熱や暑さで膨張したモバイルバッテリーが増えています。モバイルバッテリーは「不燃ごみ」として市のごみに出すことはできません。また、正しく処理しないと発火や爆発の恐れがあるため、取り扱いには十分注意する必要があります。特に、火気に近づけたり、水で濡らしたり、湿気を吸わせたりすると大変危険です。

モバイルバッテリーは、リチウムイオン電池が使用され、バッテリーが膨張する原因としては、リチウムイオン電池の劣化が考えられます。落下によって外側に損傷があったり中のリチウムイオン電池に損傷があったりすると電解質が酸化しガスが発生することで内側から膨張します。また、安価で質の悪いモバイルバッテリーは品質に問題があるため、膨張する確率が高いといえます。

バッテリーの損傷や膨張、異常な熱が生じた場合には速やかに使用を中止し、処分をしてください。

タカダ産業では、不要になったもしくは膨張したモバイルバッテリーの取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

リチウムイオン電池は大変危険なため、分解したり他のものと混ぜたり、濡らさないようにしてください。その際、電極部分をテープなどで絶縁したり、金属製の缶などに入れ、濡らさないように保管してください。

リチウムイオン電池は、産業廃棄物の扱いとなりますので産業廃棄物の許可業者に出す必要があります。処理方法としては、焼却処理となります。焼却し、金属を分離し生成します。また、ニッケルやコバルトなどの資源を回収し、再利用します。

タカダ産業では、不要になったもしくは膨張したモバイルバッテリーの取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

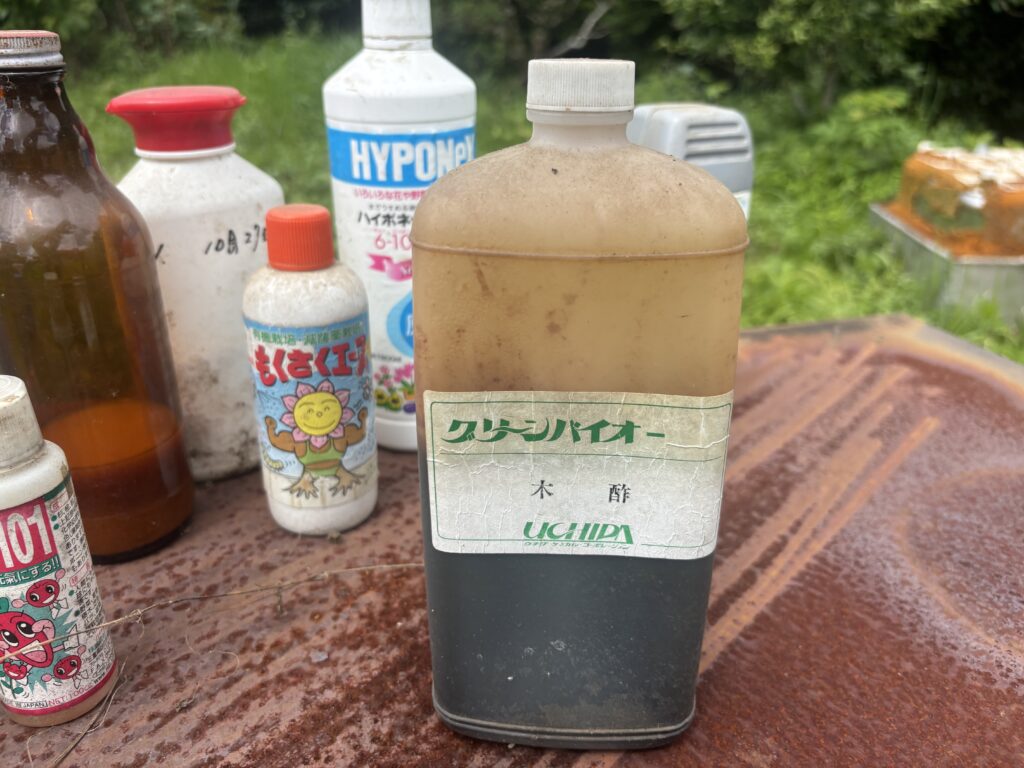

農薬

農薬は、農業において害虫、雑草、病気を防除または駆除するために使用される化学物質のことをいいます。農薬の一般的な分類ーとしては殺虫剤、除草剤、殺菌剤などがあります。その成分は、大変強力で扱い方を間違えると、人体に悪影響を及ぼすため非常に危険です。正しい方法で使用し、使用後は正しく決められた方法で処理する必要があります。

農薬の処理は、行政ではできません。場合によってはJA(日本農業協同組合)で回収している場合もありますが、基本的には産業廃棄物業者に処理を委託する必要があります。

業者に処理を委託する場合は、農薬の種類、数量、荷姿などを把握する必要があります。内容物が不明の場合(表示がされていない・別の入れ物に入っているなど)は、処理ができません。どうしても処理を希望する場合は、専門機関での分析が必要になります。

処理の方法としては、中和処理となります。酸性・アルカリ性のものを中性にし、無害化します。

タカダ産業では、農薬の取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

廃油・廃液

廃油とは、個人で不要になったペンキやシンナー塗料、その他すべての産業から排出される使用済みの油のことをいいます。たとえば、エンジンオイル、サラダ油、工業溶剤、アルコール類など種類は様々です。また、爆発性、毒性、感染性があるものについては、人体に悪影響を及ぼす恐れがあるため、特別管理産業廃棄物に指定されています。そのため、廃油の扱いには細心の注意を払い、運搬方法や保管方法など十分に管理する必要があります。

タカダ産業では、廃油や廃液、特別管理産業廃棄物の取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

市や自治体では取扱いができないため、産業廃棄物業者に処理を委託する必要があります。その際は、廃油の種類、数量、荷姿などを把握する必要があります。内容物が不明の場合(表示がされていない・別の入れ物に入っているなど)は、処理ができません。どうしても処理を希望する場合は、専門機関での分析が必要になります。

廃油・廃液の処理方法は、焼却処理になります。焼却する場合は、ダイオキシンが発生する可能性があるため、高性能な焼却炉にて無害化する必要があるため、庭に巻いたり、川に流したり、個人で燃やしたりしてはいけません。

タカダ産業では、廃油や廃液、特別管理産業廃棄物の取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯)

水銀使用製品とは、蛍光灯や水銀灯、水銀体温計などの水銀(有害物質)が含まれている物のことをいい、それらの不要になった物を水銀使用製品産業廃棄物といいます。これらは、むやみやたらに割ったり、埋め立てたり、液体を流したりすることは禁じられているため、取り扱いには注意が必要です。

タカダ産業では、水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

水銀使用製品産業廃棄物を廃棄する場合は、法律で定められた処理によって水銀だけを抜き取り、無害化する必要があります。そのため、蛍光灯や水銀灯などは、割らずに処理しなければなりません。緩衝材や布に包むなど取扱いに注意してください。一斗缶やペール缶、ダンボールなどに溜めておき、ある程度の量が溜まった段階でご連絡いただければ弊社が取りに伺います。もちらん、持ち込みも可能です。

乾電池

乾電池には、アルカリ・マンガン・ニッケル・ボタン・リチウムなど様々な種類があります。また、産業用電池として、鉛蓄電池やアルカリ蓄電池などがあります。

電池はとても便利な反面、使い方を間違えると大変危険なため、取り扱いには注意する必要があります。乾電池の内容物は、人体にも影響があるため、むやみに分解したり潰したりしてはいけません。稀に、液漏れする場合がありますが、発火や人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、速やかに使用を中止し、適正に処理をする必要があります。

市や自治体によっては、乾電池を回収してくれるところもありますが、基本的には産業廃棄物業者に処理を委託する必要があります。むやみに可燃ごみに出したり、土に埋めたりしてはいけません。

乾電池を捨てる場合には、絶縁のために両極にセロハンテープなどを貼って出してください。

乾電池は、金属くずと汚泥の混合廃棄物にあたり、処理方法は、破砕(場合によっては焼却)し、リサイクルします。リチウム電池やアルカリ電池などは、処理方法が異なり、内容物を中和し無害化する必要があります。

タカダ産業では、乾電池の取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

石膏ボード

石膏ボードは、石膏を主成分とした素材を板上にして、特殊な板紙で包んだ板状の建築用内装材のことをいい、プラスターボードともいいます。非常に丈夫で、断熱性・遮音性が高く、壁や天井などに多く使われます。

石膏ボードは、市や自治体では取扱いができません。産業廃棄物業者に処理を委託する必要があります。また、石膏ボードは雨水などの水分で化学反応を起こし、有毒ガスの硫化水素を発生させる恐れがあります。硫化水素は吸い込むと頭痛やめまい、腹痛を引き起こしたり、基準を超えると死に至ることもあります。また石膏ボードにはアスベストやヒ素、カドミウムなどの有害物質が含まれていることもあるため、建築業者が排出した場合だけでなく、家庭で不要になった石膏ボードも全て産業廃棄物として適正に処理する必要があります。

タカダ産業では、石膏ボードの取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

燃え殻(焼却灰)

焼却灰とは、廃棄物を焼却処理した後に残る燃え殻のことをいいです。事業活動に伴い発生する産業廃棄物の一つで、焼却後の廃棄物のうち、焼却炉の底に溜まる燃えかすや灰のことをいいます。燃え殻の種類は、廃棄物焼却灰・木炭・コークス灰・アルミ灰・廃カーボン・炉清掃物・焼却炉残灰・製紙スラッジ焼却灰・重金属含有焼却灰などがあります。

焼却灰は埋立処理されるのが一般的でしたが、技術が進みリサイクルの流れになってからは、道路の一部に使用される路盤材や建築・建設資材として地盤改良やコンクリート、再生土としても活用されています。

焼却灰は、市や知自体では取扱いができません。産業廃棄物業者に処理を委託する必要があります。また、高性能な焼却炉以外で発生した焼却灰には、重金属やダイオキシンなどの有害物質が含有されている場合があるため、取り扱いには十分注意する必要があります。

焼却灰を出す場合は、中身が飛散したり濡れることが無いよう、浸透性のない袋に入れ、出すようにしてください。

タカダ産業では、燃え殻(焼却灰)の取り扱いも行っております。お気軽にご相談ください。

石綿含有産業廃棄物(アスベスト)

石綿含有産業廃棄物とは、石綿(アスベスト)と言われる繊維状けい酸塩鉱物のことで、産業廃棄物処理法等の法令では、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」のことをいいます。石綿(アスベスト)は、体内に吸引することによってがんや悪性中皮腫などを引き起こすおそれがあるため、取り扱いには細心の注意を払う必要があります。

なお、石綿含有産業廃棄物は非飛散の石綿が含まれた廃棄物のみを指すため、飛散性のある石綿が含まれているものは「廃石綿等」と定義され、より厳しい管理が求められる特別管理産業廃棄物として扱われます。

石綿含有産業廃棄物は、主に建築材として使用されており、スレートやパーライト材、ビニール床タイル、断熱材(吹付け等)などがあります。現在は使用が禁止されており、比較的新しい建物には使用されていませんが、古い建物などに使用されているため、老朽化などによって建物を取り壊す際に、石綿含有産業廃棄物が発生します。

使用済みの石綿含有製品は、飛散性を有しているか否か、また石綿含有量が0.1%を超えるかどうかで、それぞれ処理の規定が異なります。飛散性を有しない物のうち、石綿含有量が0.1%(重量)を超える場合には、産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物に分類され、石綿含有量が0.1%(重量)を超えない場合には、「がれき類」や「ガラスくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック」などの産業廃棄物に該当します。反対に、飛散性を有する物については、特別管理産業廃棄物の廃石綿に該当します。

石綿含有産業廃棄物を出す場合は、他の廃棄物と一緒にしないことが大前提として、飛散のおそれがないよう通過性の低い丈夫なビニールなどで二重に包むようにしてください。分類によっては、専用のビニール容器(アスベストの明記)に入れて出す必要があります。

処理方法は、一定の基準を満たした埋立処分場にて一定の場所に埋立てられ、継続的に管理されます。

タカダ産業では、石綿含有産業廃棄物の取り扱いも行っております(分類によっては取り扱えない場合もあります)。お気軽にご相談ください。

よく読まれているページ

回収の流れ

現地確認及び見積書の作成を行い、ご判断ください。

回収日及び回収時間等の調整をさせていただきます。

ドライバーがお伺いし、回収させていただきます。

当日のお支払いもしくは後日お振込などでお支払いいただきます。